|

|

|

|

||||

| source

|

Mermoz

par Michel

Faucheux |

|||

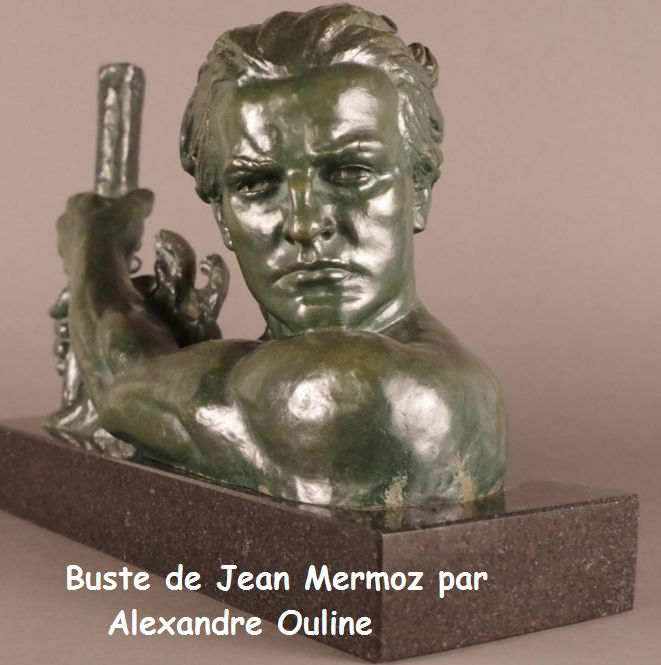

Buste de Jean Mermoz par Alexandre Ouline Buste de Jean Mermoz par Alexandre Ouline Fait en France Circa 1930 Alexandre Kéléty        Extraits de "Mes vols" de Jean Mermoz Autre présentation ebook |

■ «Mon plus grand plaisir est de penser que je suis

arrivé où j’en suis, sans bassesse, par mon travail

uniquement et en sacrifiant toujours à la camaraderie

beaucoup de petits intérêts personnels».

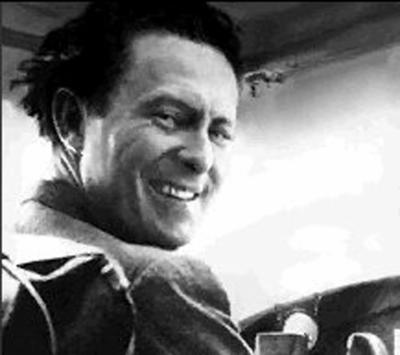

Dès son apparition, l’aviation possède ses saints et ses héros dont les aventures constituent une nouvelle légende dorée. Jean Mermoz (1901-1936), pilote pour l’Aéropostale, est le premier de tous. Tenté par l’art, auteur de poèmes, grand séducteur et fidèle en amitié, Mermoz revit à sa façon le mythe d’Icare qui, à trop vouloir se rapprocher du soleil, s’est noyé dans la mer. Sa vie a la fulgurance et la force d’un destin. La mort de Mermoz, aux commandes de son Latécoère, la Croix-du-Sud, s’est pour beaucoup de ses contemporains métamorphosée en ascension mystique. Car voler c’est devenir archange et annoncer l’avènement d’un être enfin délivré, par la machine, des pesanteurs de la vie. « Tu sais, je voudrais ne jamais descendre », confia-t-il un jour à Joseph Kessel. « Avons coupé moteur arrière droit » "Naissance d’une légende" Le 7 décembre 1936, Mermoz atterrit sur la piste d’Ouakam, l’aéroport de Dakar. Lorsqu’il émerge d’un grand Dewoitine 333, il est aussitôt enveloppé par la chaleur de la nuit africaine qui, pesant sur tout le corps, absorbe les sensations. Au loin, par-delà le silence, une rumeur sourde laisse cependant deviner la vibration continue et frêle des existences. Il est 2 heures du matin. Mermoz aspire l’air épais et parfumé à pleins poumons. Il va prendre les commandes du Laté 300 Croix-du-Sud et accomplir une nouvelle traversée de l’Atlantique sud. S’il est un être de l’envol qui touche terre pour mieux s’élancer dans les airs, il n’aime pas ce lourd hydravion de plus de vingt tonnes dont la conception reflète la bureaucratie sans âme de l’aviation civile. Pour Mermoz, au contraire, l’avion, quelles que soient ses utilisations, élève notre condition. Traçant et sillonnant les lignes aériennes, le pilote irrigue du rêve des hommes le grand corps de la Terre. Une fois de plus, il va effectuer la liaison Dakar-Natal et accomplir le vol transatlantique qui relie chaque semaine l’Afrique et le Brésil. Cette ligne, déjà légendaire, est la preuve des victoires de l’aviation française, remportées de haute lutte par des pilotes comme Mermoz contre les politiques qui ne comprennent pas plus les enjeux techniques que géopolitiques de l’aéronautique. Alors qu’il était encore bien calé dans le confortable siège du Dewoitine 333 qui l’a mené de Casablanca à Dakar, Mermoz a-t-il dormi quelques heures ou bien somnolé, laissant sa pensée divaguer tout au long du voyage ? Qui le saura jamais ? Sait-on jamais l’imminence de la mort ? A-t-il entendu au plus profond de lui-même le signal d’alerte émis par une fatalité intérieure qui informe de l’approche inéluctable du précipice ? Saint-Exupéry écrit : Il n’y a pas de fatalité extérieure. Mais il y a une fatalité intérieure : vient une minute où l’on se découvre vulnérable ; alors les fautes vous attirent comme un vertige1 Il y a, dans la vie des hommes, des nuits de veille qui préparent à l’accomplissement de soi. Huit ans plus tard, dans la nuit du 30 au 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry, avant sa dernière mission, désertera sa chambre. Nul ne sait comment il a occupé ses dernières heures. Mermoz, Saint-Exupéry se sont-ils préparés à leur ultime voyage, l’ont-ils même précipité parce qu’ils avaient accepté ce qu’ils pensaient être leur destin ? Qui pourra jamais raconter ces quelques heures où, juste avant la mort, l’existence se contracte et se densifie avant de se transformer en destin ? Mermoz descend de l’avion et se dirige vers le fidèle Guillaumet, venu l’attendre sur la piste de l’aérodrome pour le conduire en voiture à Bel-Air, où se trouve la base des hydravions. Inutile de se parler pour dire une nouvelle fois la profonde amitié qui les lie. Silencieux, les deux pilotes traversent Dakar endormie. La nuit est encore profonde lorsqu’ils arrivent enfin à destination. Mermoz s’enquiert de l’identité de l’équipage de la Croix-du-Sud. Il récuse Louis Lanata comme second pilote, car celui-ci n’a aucune expérience de la traversée de l’Atlantique. Il désigne un vétéran de l’Atlantique sud, Alexandre Pichodou, qui doit être réveillé d’urgence tandis que le reste de l’équipage, composé du chef mécanicien Jean Lavidalie, du navigateur Henri Ézan et du radiotélégraphiste Edgar Cruveilher, s’active déjà à l’intérieur de l’appareil. Le courrier, arrivé de Paris, est enfourné dans les soutes du gros hydravion. Mermoz et Pichodou, accompagnés de Guillaumet, embarquent dans la vedette d’Air France qui fend avec aisance l’eau noire du port. Au loin se balance la silhouette de l’appareil dont les moteurs chauffent en projetant un halo rougeâtre. Une fois celui-ci atteint, Guillaumet serre chaleureusement la main de Mermoz et de Pichodou qui s’engouffrent ensuite dans l’hydravion. Revenu sur la rive, il s’attarde pour assister au départ de la Croix-du-Sud. Il est préoccupé. Lors des essais, la veille, l’un des moteurs Hispano a connu des défaillances car l’enclenchement entre l’arbre du moteur et l’hélice à pas variable n’a pas fonctionné correctement. Les mécanos ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour procéder à une réparation mais rien ne prouve que l’on soit à l’abri d’un nouvel incident. Peu avant le départ, le chef mécanicien, Jean Lavidalie, un « ancien » qui compte à son actif plus de vingt traversées de l’Océan, a dû aussi réparer en toute hâte le clapet de démarrage, qui avait cassé. Il est 4 heures 32 du matin. Mermoz, aux commandes de l’appareil, pousse les gaz. Les quatre moteurs Hispano vrombissent et grondent. Le lourd Laté s’ébroue dans une gerbe d’écume et file de plus en plus rapidement à la surface de la mer avant de se cabrer en direction du ciel. Le décollage est rapide, net, limpide, témoignant de la parfaite maîtrise du pilote. Bientôt les feux de balise de l’hydravion disparaissent, happés par les ténèbres qui pèsent encore sur l’Atlantique sud. Mais, huit minutes plus tard, pourtant, un ronflement de moteurs de plus en plus insistant annonce le retour de l’hydravion. Mermoz a préféré ne pas courir de risques car il s’est aperçu que l’hélice du moteur Hispano arrière droit était incapable de passer au grand pas. Les pales se bloquent et ne peuvent s’orienter sur leur axe, menaçant de mettre l’hélice en drapeau. La surchauffe du moteur peut alors entraîner un décrochage de l’hélice qui risque de cisailler le fuselage de l’appareil. Dès que l’hydravion a amerri, Mermoz débarque rapidement et demande à Guillaumet si un hydravion de remplacement est disponible. Ce dernier est obligé de répondre par la négative car l’appareil qui aurait pu faire l’affaire, le Farman Ville-de-Mendoza, est en réparation. Le courrier ne pouvant attendre, une seule solution s’impose alors : tenter une réparation de fortune de la Croix-du-Sud. Lavidalie se met aussitôt au travail. Il démonte la casserole d’hélice, ouvre le capot et découvre que le moteur baigne dans l’huile, ce qui empêche tout contact électrique et la variation de pas de l’hélice. C’est là un mauvais signe car si l’huile s’est répandue, c’est que le carter qui voisine avec le réducteur de vitesse s’est fissuré. Mermoz, qui dissimule mal son impatience, obtient du chef d’atelier un réducteur de rechange. Cette pièce est de toute évidence la partie faible du moteur Hispano. Une question demeurera à jamais sans réponse : dans la précipitation qui règne sur l’hydrobase, un réducteur déjà usagé, voire défectueux, a-t-il été remis à Lavidalie ? Y a-t-il eu négligence, voire sabotage, tant Mermoz, du fait de ses engagements politiques, semble devenu une figure gênante ? Quoi qu’il en soit, Lavidalie ne peut qu’effectuer une réparation de fortune. Trois quarts d’heure durant, aidé par le mécanicien de la base, il s’acharne sur le moteur avant de se résigner à prévenir Mermoz, qui arpente nerveusement le ponton, que le Laté peut repartir. Il est 6 heures 52. L’hydravion s’élance à nouveau sur la mer calme, prend son essor et disparaît à l’horizon. À 10 heures 20, le radio signale que tout va bien. À 10 heures 40, il signale le point et l’altitude.À 10 heures 43, un dernier message est envoyé : « Avons coupé moteur arrière droit 2. » La Croix-du-Sud ne donnera plus jamais d’autres nouvelles. Mermoz et ses compagnons ont été happés par l’Océan, à sept cents kilomètres de Dakar. Le silence s’installe, interminable, qui dévore les âmes. Saint-Exupéry dans Terre des hommes saura dire cette mécanique d’un destin qui enferme les vivants dans l’attente avant qu’ils ne se résignent à accepter la mort de leurs camarades. Enfin, après douze années de travail, comme il survolait une fois de plus l’Atlantique sud, il signala par un bref message qu’il coupait le moteur arrière droit. Puis le silence se fit. La nouvelle ne semblait guère inquiétante et, cependant, après dix minutes de silence, tous les postes radio de la ligne de Paris jusqu’à Buenos Aires commencèrent leur veille dans l’angoisse. Car si dix minutes de retard n’ont guère de sens dans la vie journalière, elles prennent dans l’aviation postale une lourde signification. Au cœur de ce temps mort, un événement encore inconnu se trouve enfermé. Insignifiant ou malheureux, il est désormais révolu. La destinée a prononcé son jugement et, contre ce jugement, il n’est plus d’appel : une main de fer a gouverné un équipage vers l’amerrissage sans gravité ou l’écrasement. Mais le verdict n’est pas signifié à ceux qui l’attendent3. La nouvelle de la disparition de la Croix-du-Sud est bientôt relayée par la presse. Les grands quotidiens français, tel Le Matin, annoncent à la une que l’hydravion Croix-du-Sud « n’est pas arrivé à Natal dans les délais4 ». Les premiers articles se veulent néanmoins rassurants. Un responsable d’Air France déclare : « Mermoz, qui connaît tous les dangers, aurait fait demi-tour à la moindre alerte grave comme le veulent les instructions… La Croix-du-Sud ayant un moteur arrière droit défaillant a dû très vraisemblablement se poser en mer au milieu de la traversée… Cette panne ne doit pas donner lieu à de trop grandes inquiétudes. En effet, la coque de l’appareil a été renforcée tout récemment et peut tenir contre les vagues durant de très nombreuses heures5. » La presse joue son office et amplifie l’événement. Mermoz est un héros qui a affronté la mort dans un dernier combat. Le Figaro du 9 décembre titre de manière explicite : « Des héros de l’air ont disparu… vaines recherches… Guère d’espoir… La mort a surpris ces cinq vaillants champions de la Ligne6. » L’attente distille aussi ses faux espoirs. Le 11 décembre, dans la soirée, une information, diffusée par l’agence Havas, met Paris en ébullition : la Croix-du-Sud a été repérée en mer. Les cinémas parisiens interrompent leur programme pour annoncer la nouvelle, vite démentie la nuit suivante. Ce n’était qu’une fausse rumeur, un proche du colonel de La Rocque ayant prétendu avoir repéré l’avion sur une carte grâce au concours de deux radiesthésistes. Il faut donc se résigner. Mermoz et l’équipage de la Croix-du-Sud ont disparu corps et biens dans l’Atlantique sud. Guillaumet, l’ami fidèle, qui, deux jours durant, à bord du Farman de réserve, a survolé l’océan sans relâche en quête d’une épave, d’une trace, d’un signe de vie, sait désormais à quoi s’en tenir. Il téléphone à Henri Fournier, un ami de Mermoz, et lui demande de ne pas laisser seule la mère de l’aviateur. Mais il sait aussi la perte que représente la disparition de Mermoz pour la Ligne, pour l’aviation française et pour lui-même. Il peut bien se remémorer ce que répétait le pilote disparu — «l’accident pour nous, c’est de mourir de maladie7 » —, son chagrin demeure entier, lancinant, durable. Si la mort peut donner sens à la vie, dans le cas de Mermoz, ce sens éclaire la société entière. Car cette mort achève de transformer la vie de Mermoz en un mythe dont, en ces années 1930, journalisme et littérature tissent la trame. Ce n’est pas un hasard si l’un de ses premiers biographes, Joseph Kessel8, proche ami de l’aviateur, est aussi un journaliste9. Et ce n’est pas un hasard non plus si c’est le même homme qui, dans le roman L’Équipage (1923), a fait entrer l’aviation dans la littérature, métamorphosant l’avion en support d’un imaginaire qui réactualise les rêves les plus anciens de l’homme. Le reportage qu’il effectue sur l’Aéropostale sous le titre Vent de sable (1929) porte témoignage de ce renouvellement de l’imaginaire. Les sociétés modernes, grâce au pouvoir de la technique, sécrètent aussi leurs propres mythes10. La machine s’anime et se dote d’une âme : « Le miracle ici est que les hommes ayant créé une mécanique nouvelle, cette mécanique ils lui ont aussitôt donné une âme, souvent plus belle et plus pure que la leur, à qui ils se soumettent, vers laquelle ils tâchent sans cesse de se hausser et qui est l’âme non plus des aviateurs mais celle de l’aviation11. » Dès son apparition, l’aviation possède ses saints et ses héros dont les aventures constituent une nouvelle légende dorée. Mermoz est le premier de tous, au plus haut du panthéon des hautes figures de l’aviation. Certes, avant lui, il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, Guynemer, René Fonck, dont les victoires ont galvanisé les foules. Ader, Santos-Dumont, Blériot ont, eux aussi, été les acteurs courageux des premières heures de l’aviation. Mais la vie de tous ces aviateurs n’avait pas encore composé un légendaire moderne où s’est désormais reconnue la société entière. Si Mermoz devient le héros incontesté de l’aviation, c’est que presse et littérature deviennent, dans les années 1930, un puissant vecteur médiatique qui participe à cette héroïsation. La presse, qui s’appuie sur les images des actualités cinématographiques puis sur celles du cinéma lui-même, relate les hauts faits des aviateurs. Le roman Vol de Nuit de Saint-Exupéry sera adapté au cinéma par les Américains sous le titre de Night Flight, Clark Gable héritant du rôle principal. Saint-Exupéry écrira d’ailleurs plusieurs scénarios de films dont celui d’Anne-Marie, réalisé en 1936 par Raymond Bernard. Mermoz lui-même, après sa mort, deviendra le héros du film de Jean Cuny, Mermoz (1942). Ce n’est pas un hasard non plus si Saint-Exupéry reçoit le prix Femina pour Vol de nuit (1931) et le Grand Prix de l’Académie française pour Terre des hommes (1939). La littérature ne dit pas seulement le monde, comme on le croit trop souvent, elle contribue aussi à édifier des mythes qui structurent l’imaginaire de la société entière. Elle fait d’une machine moderne, l’avion, l’instrument d’une cause mystique au service d’autrui : transporter le courrier, c’est relier les êtres, construire une nouvelle fraternité. Parler de mystique du courrier n’est donc pas un abus de langage. Tels sont bien pour Mermoz le sens et la vocation de l’aviation : L’aviation, comme toutes les grandes œuvres humaines qui ont bouleversé le monde, est née avant tout d’une mystique. Le besoin idéal de s’évader de soi-même, la volonté de s’élever des contingences d’une vie terrestre trop étroite ont fait se cristalliser peu à peu l’idée du vol humain dans le cerveau des hommes. […] L’aviation fut le résultat d’une œuvre de foi. C’est pourquoi elle a sa mystique, son apostolat, son martyrologe12. Comme la religion, l’aviation relie les hommes. Elle délivre le monde du poids de matière dont le leste la vie quotidienne. Les pilotes de l’Aéropostale deviennent les saints modernes qui risquent et sacrifient leur vie au service de la religion moderne du courrier, comme Saint-Exupéry l’a vu. Telle est la morale que Mermoz et d’autres nous ont enseignée. La grandeur d’un métier est, peut-être, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires, avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre13. Il faut lire aussi Mermoz qui, dans un discours du 26 mai 1930, vante l’élévation que requiert le métier de pilote de l’Aéropostale : [L]e pilote aéropostal […] est en lui idéalement fort, c’est ce qui le place au-dessus du pilote de ligne proprement dit. C’est ce qui en fait un maître. Ce mot magique, le courrier, suffit pour lui donner une volonté tenace, une énergie résolue et l’esprit très pur du sacrifice conscient et total […]14 . La littérature pousse loin la mystique, elle invente la nouvelle langue, le nouveau Verbe dont le monde de communication façonné par l’aviation a besoin. Pour saisir le monde d’aujourd’hui, nous usons d’un langage qui fut établi pour le monde d’hier. Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature pour la seule raison qu’elle répond mieux à notre langage. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors d’habitudes que nous avions à peine acquises, et nous sommes véritablement des émigrants qui n’ont pas fondé encore leur patrie15. Ce nouveau Verbe signe la genèse d’un monde dessiné par la technique moderne qui trace à la surface du globe les lignes droites de l’Aéropostale car l’aviation opère un changement mental : elle dessine une géométrie qui achemine vers les lointains et offre en partage la «Terre des hommes». L’avion est une machine sans doute, mais quel instrument d’analyse ! Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la terre. […] Avec l’avion, nous avons appris la ligne droite. À peine avons-nous décollé nous lâchons ces chemins qui s’inclinent vers les abreuvoirs et les étables, ou serpentent de ville en ville. Affranchis désormais des servitudes bien aimées, délivrés du besoin des fontaines, nous mettons le cap sur nos buts lointains16. Les lignes de l’Aéropostale tissent des liens entre les hommes tout comme le mythe littéraire de l’aviation tisse le réseau symbolique de récits qui inscrivent dans les consciences la possibilité d’un nouveau monde17. La politique, elle-même, n’est pas en reste pour célébrer ce légendaire moderne. Le 16 décembre 1936, Mermoz est cité à l’ordre de la Nation, le texte de la citation étant relayé par de nombreux journaux : [S]ublime figure d’aviation, d’une valeur morale et professionnelle hors de pair. Créateur, au prix d’efforts surhumains, de l’aviation commerciale transocéanique a fait de son nom un symbole et de sa carrière une longue liste d’exploits. Allant jusqu’au bout de toute entreprise, envisageant la mort avec sérénité, a mérité l’admiration générale par la grandeur de ses actes… Entré de plain-pied dans la légende, il s’inscrit parmi les héros les plus purs de l’aviation française18. Les discours des politiques transfigurent à leur tour la vie de Mermoz. Le 30 décembre 1936, des funérailles officielles sont organisées aux Invalides. Après une messe de Requiem célébrée dans la chapelle Saint-Louis par l’aumônier général des armées, les hautes autorités de l’État et les responsables de l’aviation civile, au côté de la mère de Mermoz et de ses grands-parents, viennent se recueillir devant cinq catafalques dressés dans la cour des Invalides et symbolisant les corps disparus de l’équipage de la Croix-du-Sud. Sur chacun d’eux a été disposé un coussin où repose une Légion d’honneur. En ce matin du mois de décembre, il fait froid et gris. La sonnerie Aux morts retentit lugubrement dans la cour des Invalides. Lorsqu’elle se dissipe enfin, le ministre de l’Air, Pierre Cot, prend la parole. S’il commence par rappeler les divergences politiques qui le séparent de Mermoz, il prononce ensuite son éloge : [D]ans ce grand garçon à la carrure athlétique, au sourire doux et un peu triste, au regard lumineux et tendre, gris et profond comme la mer, il y avait quelque chose qui n’était pas tout à fait humain, qui dépassait l’humain et semblait provenir de ce monde imaginaire engendré par la foi des bâtisseurs de cathédrale, des sculpteurs naïfs de portails et de ces artisans qui savaient capter, dans la couleur de leurs vitraux, la lumière des matins et des soirs19. Ainsi, en ce lieu chargé d’histoire où la France rend hommage à ses grands hommes, Pierre Cot achève de transfigurer Mermoz en une figure baignée d’invisible. Il est l’archange auquel de son vivant il a déjà été identifié20. Telle est alors la question posée au biographe. Comment éviter une hagiographie qui ne soit, après tant d’autres livres, l’écriture d’une légende dorée ? Comment n’être pas happé par la puissance du mythe ? Précisément en se demandant comment l’existence d’un pilote peut devenir légende dans la civilisation technicienne du XXe siècle. Disparu brutalement à l’âge de trente-six ans, Mermoz, tenté par l’art, lecteur de poésie, auteur de poèmes, tombe brutalement, à l’exemple d’un Rimbaud, le poète tôt foudroyé. Il revit à sa façon le mythe d’Icare qui, à trop vouloir se rapprocher du soleil, s’est lui aussi noyé dans la mer. Sa vie a la fulgurance et la force d’un destin. La mort de Mermoz, dont le cadavre, englouti à jamais dans l’Atlantique sud, s’est évanoui, peut ainsi se métamorphoser en ascension mystique. Voler, c’est s’élever, devenir ange au-dessus des anges, pour annoncer, tel Gabriel21, l’avènement d’un être délivré par la machine des pesanteurs de la vie. Mais ce qui distingue la vie de Mermoz, c’est que celui-ci la vit lui-même comme une légende, une endurante élévation vers des valeurs qu’il convient d’incarner au péril de sa vie. Jacques Mortane écrira que « Mermoz pratiqua en virtuose désinvolte l’héroïsme sous toutes ses formes22 ». C’est Joseph Kessel qui donne à la vie du pilote son tour définitif en la transformant en un mythe durable. Kessel, «Jeff», journaliste connu et aviateur lui-même, rencontré lors d’un repas de pilotes en 1930, partage les dernières années de Mermoz, ses virées dans les cabarets parisiens, sa vie agitée où les maîtresses succèdent aux maîtresses. Il recueille les confidences de son ami et, du vivant de celui-ci, entreprend l’écriture d’une biographie lors de vacances partagées dans le Midi en août 1936. Le projet est interrompu par la mort précoce de Mermoz, mais est finalement mené à bien par Kessel. La biographie de Mermoz, parue en 1938 chez Gallimard, se présente comme une hagiographie sans cesse rééditée jusqu’à aujourd’hui. Comme l’écrit Cocteau dans un manuscrit autographe, « grâce à Kessel une vie légendaire devient légende. Son livre est une machine d’alchimiste, une machine à fabriquer l’or. L’or qu’il fabrique n’est pas de ce monde et, pour le rendre visible, il y frappe sans cesse le profil de son ami. Or léger. Médailles innombrables ! Ce livre vous entraîne à la surface des eaux lourdes. Êtes-vous écœurés de racontars ? Ouvrez-le. C’est une cure d’altitude que je vous recommande23 ». Dans sa biographie, Kessel use d’un mode narratif qui transforme le pilote en un personnage de fiction dont il ne cache aucune faiblesse pour mieux donner à sa vie la dimension d’une geste héroïque, rédemptrice et gnostique. La biographie, nouant étroitement le réel et la légende, raconte le combat d’une vie guidée par des valeurs, d’un esprit menacé par une rechute dans la matière dont l’avion, toujours menacé d’écrasement, est emblématique. « Un saint ne naît jamais armé de la sainteté comme d’une cuirasse. Un héros ne sort jamais tout cuit d’un moule fabriqué à l’avance24. » Précisément, la vie de Mermoz se situe dans un entre-deux entre le réel et le mythe, la littérature et la réalité. Mermoz vit sa vie comme élévation et la littérature parachève cette élévation. Écrire la biographie d’un personnage tel que Mermoz est donc une entreprise complexe. De loin, la vie du pilote paraît aisément racontable, semblant se résumer à une succession de faits qui conduisent à l’apothéose du sacrifice. De près, il apparaît souvent difficile de démêler le vrai du faux, l’événement de la légende. L’effet de loupe auquel contraint toute entreprise biographique oblige donc à questionner le rôle du texte littéraire, qu’il s’agisse du récit de Kessel ou de l’activité littéraire de Mermoz lui-même, en général peu étudiée. Pour l’histoire littéraire, il est entendu que l’écrivain de l’aviation, le romancier de l’Aéropostale, c’est Saint-Exupéry. Mermoz, pourtant, ne cessera jamais d’écrire : des poèmes mais aussi des textes, des articles, des discours rassemblés dans un livre publié après sa mort, Mes vols.Mermoz est surtout un infatigable épistolier. Grâce à Bernard Marck qui en a été l’éditeur, nous disposons désormais d’une grande partie de la correspondance de Mermoz que sa mère voulait voir disparaître, ayant demandé que, à sa mort, celle-ci soit placée au côté de sa dépouille dans le cimetière de Mainbressy25. Ce qui sera fait en 1955. L’exécuteur testamentaire de Gabrielle Mermoz, Christian Melchior-Bonnet prendra cependant la précaution d’en faire une copie. Mermoz vit sa vie tout en la racontant. Il vit l’aventure de l’aviation, la raconte et se raconte en même temps. C’est dire qu’il n’a pas renié la vocation d’artiste qui était aussi la sienne, comme le suggère le ministre Pierre Cot dans son discours de commémoration. C’est dire aussi que l’écriture n’est pas à côté de la vie, en arrière ou en surplomb. Écrire ouvre « l’espace littéraire26 » où non seulement les mots enregistrent la rumeur du monde et se laissent « féconder par la vie27 », mais où se déroule la vie et où, en une nouvelle superposition mentale, s’écrit une biographie. Mermoz nous aide à voir la littérature, à tout le moins les récits et les mythes, où ils ne semblent pas être : au cœur de la vie et dans son prolongement. Il y a une facette de Mermoz que nombre de biographies n’ont pas suffisamment mise en évidence. Mermoz fait des mots l’élément agissant de la vie, laissant le soin à son ami Kessel d’en raconter le terme et de la boucler en un destin. Il n’oppose pas l’écriture et la vie, comme paradoxalement le fait Saint-Exupéry lorsqu’il transpose son expérience de pilote et d’homme en parabole. Il nous apprend qu’il y a une manière poétique, littéraire, narrative de vivre la vie pour mieux l’accomplir. L’écriture s’enroule à la vie et lui donne sens. Le littéraire est une catégorie du vivant. Écrire permet de dire la nouvelle dimension de la réalité qu’explore au quotidien l’aviation. Écrire institue le réel dans toutes ses dimensions jusqu’à ouvrir la vie à l’invisible. Écrire dessine les espaces symboliques qui, se superposant au réel et le chevauchant, composent les lieux de la légende de Jean Mermoz : la France, cet espace du départ et des retours qui est aussi celui de la déconvenue et de la perte, le désert qui, de la Syrie à Cap Juby (l’actuelle ville marocaine de Tarfaya), figure l’épure spirituelle de soi, l’Amérique du Sud dont les cimes andines obligent à l’élévation, l’Atlantique qui est le motif du rêve et le lieu de la chute. Écrire pour Mermoz ne sert donc pas à s’informer ou à raconter sa vie mais plutôt aide à construire la vie comme légende. Voilà pourquoi une biographie de Mermoz est l’exercice difficile qui explore l’entre-deux qui s’ouvre entre le réel et le mythe, la parole et la vie, cette marge inconnue d’existence et d’écriture où la vie s’invente comme destin. Tel est le paradoxe auquel est conduit le biographe : démêler la réalité de la fiction tout en gardant à l’esprit que la vie d’un être tel que Mermoz est un écheveau qui vise à mêler les deux. Ainsi se tisse la légende d’un héros moderne qui, serviteur et prophète de la nouvelle religion de l’aviation, mobilise l’imaginaire d’une société et sert de surplomb à ses aspirations. 1. Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1953, p. 124. retour 2. S’il est souvent noté que le dernier message émis par la Croix-du-Sud est « Coupons moteur arrière droit », en fait le rapport interne d’Air France mentionne une phrase légèrement différente (cf. Gérard Bousquet, Les paquebots volants, Éditions Larivière, 2006, p. 225). retour 3. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1953, p. 156.retour 4. Emmanuel Chadeau, Mermoz, Paris, Perrin, 2000, p. 275. retour 5. Ibid., p. 275. retour 6. Ibid. retour 7. Marcel Migéo, Henri Guillaumet, Paris, Gallimard, 1949, p. 209. retour 8. Joseph Kessel, Mermoz (1938), Paris, Gallimard, coll. Folio, 1972. retour 9. Tout comme Jacques Mortane, qui publie à la même époque une courte biographie de l’aviateur : Mermoz (Librairie Plon, 1937). retour 10. Sur ce point, voir nos travaux : nous avons nommé ces mythes modernes sécrétés par la technique « les Technologiques » par référence aux «Mythologiques» de Claude Lévi-Strauss. Cf. Michel Faucheux, « Technologiques : technique et langage » (Communication & langages, Paris, Colin, 2005, p. 61-70). retour 11. Joseph Kessel, Vent de sable, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1966, p. 21. retour 12. Jean Mermoz, Mes vols, Paris, Arthaud, 2011, p. 145. «Le monument aux morts de la Ligne Aérienne France Argentine dans l'enceinte de l'hôpital français de Buenos Aires» retour 13. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, op. cit., p. 158. retour 14. Jean Mermoz, Défricheur du ciel, L’Archipel, 2001, p. 321. retour 15. Saint-Exupéry, Terre des hommes, op. cit., p. 169. retour 16. Ibid., p. 171-172. retour 17. Sur ce point, cf., par exemple, Bertrand Westphal, Le Monde plausible, Éditions de Minuit, Paris, 2011, p. 16-17. retour 18. Emmanuel Chadeau, Mermoz, op. cit., p. 286. retour 19. Jean Mermoz, Défricheur du ciel, correspondance 1921-1936, Paris, L’Archipel, 2002, p. 408. retour 20. C’est le ministre de l’Air Paul Painlevé qui, le premier, a ainsi surnommé Mermoz. retour 21. Faut-il aller au-delà de la simple référence analogique en remarquant que le prénom de la mère de Mermoz est précisément Gabrielle ? retour 22. Jacques Mortane, Mermoz, Paris, Librairie Plon, 1937, p. 23. retour 23. Jean Cocteau, manuscrit autographe, Catalogue de vente Drouot, 31 mars 2011. retour 24. Joseph Kessel, Mermoz, op. cit., p. 53. retour 25. Jean Mermoz, Défricheur du ciel, op. cit., p. 7. retour 26. Cf. Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. retour 27. Xavier Garnier, Pierre Zoberman, Qu’est-ce qu’un espace littéraire ? Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2006, p. 24. retour Naissance d’une légende retour Le 9 décembre 1901, vers 2 heures du matin, naît Jean Mermoz, au premier étage de l’auberge du Lion d’or à Aubenton, village d’un millier d’habitants situé dans le département de l’Aisne en Picardie. Il est le fils du maître d’hôtel Jules Léon Charles Mermoz, âgé de trente et un ans, qui travaille dans l’auberge depuis sept ans. Le Lion d’or, niché près de l’église, est un des rares lieux de vie du village accueillant les voyageurs de commerce qui écument la région. Jules Mermoz a interrompu la lignée de ses ancêtres qui, installés dans les forêts de la région, exerçaient le métier de scieur de long ou de menuisier. Au contraire, il est devenu pour beaucoup des siens un «patron» qui, armé d’une solide instruction primaire, mène avec succès son affaire. C’est aussi un homme habile. Ayant tiré lors de la conscription un mauvais numéro, il s’est engagé, dans l’infanterie, au 128e de ligne, pour trois années renouvelables, ce qui lui permet d’éviter un service militaire obligatoire de six ans. Devenu sergent, il est revenu à la vie civile, une fois son premier engagement terminé. Le 25 septembre 1899, Jules Mermoz épouse Gabrielle Gillet qui, beaucoup plus jeune que lui, fête ses dix-neuf ans le lendemain de ses noces. Le mariage bat rapidement de l’aile. La différence d’âge entre les époux n’est pas la seule explication de l’échec de cette union. Il semble que Gabrielle reproche à son mari de manquer d’énergie et de ne pas être parvenu au niveau de réussite où elle souhaite elle-même accéder. Gabrielle est la dernière-née d’une lignée de cordonniers qui a pignon sur rue. En 1870, son père, Jean-Baptiste Gillet, s’est installé comme chausseur à Paris, rue de Richelieu, à proximité du Palais-Royal. Deux filles sont nées de son mariage avec Stéphanie Laurent : Madeleine en 1876 et, le 26 septembre 1880, Gabrielle. La réussite sociale semble promise à toute la famille lorsque la mère meurt brutalement le 22 janvier 1884. Jean-Baptiste Gillet, désemparé, pour se rapprocher d’une partie de sa famille, place son commerce parisien en gérance et s’installe dans un village reculé des Ardennes, Mainbressy. Jules, son frère aîné, lui aussi cordonnier, habite, non loin de là, dans le pays des Hauts de Meuse. Il vient souvent lui rendre visite, accompagné de son épouse et de son fils, Jules-Victor. Jean-Baptiste, qui souhaite offrir à ses filles un nouveau foyer, ne tarde pas à se remarier et épouse, le 6 septembre 1884, Marie-Philomène Arsène Cotte, fille d’un gros exploitant qui possède de grandes fermes dans la Thiérarche. Gabrielle Gillet reçoit l’éducation d’une jeune fille aisée, ce qui ne l’empêchera pas de toujours nourrir au plus profond d’elle-même un double sentiment d’injustice et de déclassement. Elle en veut à son père d’avoir renié le souvenir de sa mère en se remariant l’année de son décès. Elle ne lui pardonne pas non plus d’avoir obligé sa famille à abandonner brutalement les charmes de la vie parisienne et de l’avoir condamnée à une existence recluse dans une province perdue où l’on manque de tout. Pourquoi Gabrielle se marie-t-elle alors le 25 septembre 1899 avec Jules Mermoz qui, à ses yeux, reste un simple maître d’hôtel sans avenir et ne peut un instant donner l’illusion qu’il pourra réaliser ses rêves d’émancipation sociale ? Peut-être pour des raisons essentiellement psychologiques. En faisant un mariage qui à ses yeux la déclasse, elle attise le ressentiment qu’elle nourrit en elle comme si, de cette façon, elle allait accumuler la réserve d’un surcroît d’énergie. Sauf à penser que ce déclassement volontaire, mystérieux, obéit au désir de ne pas se retrouver seule avec un père à qui elle en veut profondément, alors que sa sœur Madeleine, devenue institutrice d’État, a fondé son propre foyer en se mariant avec l’un de ses collègues. Comme il fallait s’y attendre, les deux époux ne s’entendent guère et la naissance de Jean ne fait qu’accélérer leur mésentente. Gabrielle n’a plus qu’une hâte : elle veut quitter cette vie provinciale sans avenir et partir, ce qui est loin d’être facile pour une jeune femme en ce début du XXe siècle. Toute velléité d’émancipation féminine s’oppose, en effet, à un ordre social masculin qui entretient la dépendance matérielle et sociale des femmes. Mais Gabrielle n’entend pas se résigner. Un soir de 1903, une dispute éclate entre les deux époux, plus violente que les autres. Le bébé, brutalement réveillé, éclate en sanglots. Gabrielle, dès le lendemain, prenant son enfant avec elle, quitte pour toujours l’auberge du Lion d’or et part se réfugier chez son père à Mainbressy. Selon la légende familiale, Mermoz aurait ensuite vécu entre sa mère, son grand-père, Jean-Baptiste Gillet, et la femme de celui-ci, épousée en secondes noces, née Marie Cotte. Néanmoins, l’historien Emmanuel Chadeau suggère que tout n’est peut-être pas si simple. Au vu de la liste du recensement général de la population de Mainbressy où, en 1906 pas plus qu’en 1911, n’apparaît le nom de Gabrielle Mermoz, on peut se demander si la séparation entre celle-ci et son mari fut véritablement complète. « Le placement du petit Jean chez son grand-père serait alors le prix payé par la jeune femme, et par son époux, pour des tentatives, plus ou moins inabouties, de raccommodage de leur union1… » D’ailleurs, Gabrielle et Jules ne divorceront qu’en 1922, alors qu’un abandon du domicile conjugal aurait pu précipiter les choses. Mais alors quel est le sens de cette légende familiale diffusée après coup par Gabrielle ? Une tentative pour donner à sa vie un tour revendicatif à même de la légitimer en tant que mère d’un héros de l’aviation ? La mise en place inconsciente d’une relation œdipienne avec son fils, qui saute aux yeux du lecteur lorsque celui-ci parcourt l’abondante correspondance échangée entre Mermoz et sa mère ? Dans une lettre datée du 1er avril 1926, le jeune homme écrit d’ailleurs sans ambiguïté, soulignant d’un trait son propos, que sa mère est « l’être unique qu[’il a] au monde2 ». Mermoz et sa mère, très tôt, organisent, en effet, inconsciemment comme de juste, une relation qui vise à les placer au-dessus de l’humanité moyenne. Le père, qualifié de « mollasson », est symboliquement mis à mort, ce qui ouvre la voie à un destin partagé de la mère et de son fils. Pour grandir et devenir un héros de légende, Jean, tel Œdipe terrassant le Sphinx, devra ensuite traverser avec succès des épreuves. Ainsi méritera-t-il sa mère et sera-t-il digne de former avec elle le seul couple qui vaille et pourra subsister toute sa vie. Cette relation œdipienne oblige Jean à mener une vie qui sera à la hauteur du mythe. Précisément, l’aviation, qui, dans tous les sens du terme, élève, permettra à Jean de mener une vie hors du commun. Elle le place en situation de maîtriser le pilotage de machines ailées3, dévoreuses d’êtres humains, qui peuvent apparaître comme autant de figures du monstre mythologique. L’avion, machine qui, tel le Sphinx, séduit et effraie, offre à chacun la possibilité de déchiffrer sa vérité intérieure. Cocteau, dans La Machine infernale (1932), saisira avec justesse la relation érotique trouble qui existe entre le Sphinx et Œdipe. Telle sera l’aviation pour Mermoz, maîtresse séduisante et dangereuse, « machine infernale » qui vient en rivale de tout amour humain et qui sera finalement victorieuse. Le mythe d’Œdipe se réalise désormais par l’avènement de la machine. Jean et sa mère comprendront cette vérité de manière diffuse, bien avant de nombreux artistes et créateurs du XXe siècle. La vie chez les grands-parents Gillet, qui obéissent à des principes puritains et admettent difficilement la prise d’indépendance de Gabrielle, se révèle rapidement étouffante. Madame Gillet ne laisse deviner à Jean, pas plus qu’à ses belles-filles, l’affection qu’elle leur porte. Toute démonstration de sentiment est, en effet, proscrite car l’éducation, pour être efficace à ses yeux, doit être faite à la dure. Seule doit être développée chez l’enfant l’exigence du devoir. Cette éducation rigoureuse a-t-elle favorisé chez Jean le sens du sacrifice, la dévotion à des valeurs élevées comme le courage, le don de soi, dont il fera preuve toute sa vie ? Peut-être, sauf à penser à nouveau qu’il y a dans les témoignages sur la vie du jeune Mermoz chez ses grands-parents la réécriture d’une légende : un jeune héros ne peut que recevoir une éducation stricte qui le prépare à ses épreuves. Joseph Kessel ne sera pas en reste pour tisser cette vision des événements, décelant dès la plus jeune enfance de Jean, les éléments d’une « primauté spirituelle » : Certes pour que Jean Mermoz eût le sentiment du devoir et de sa primauté spirituelle, il n’était pas nécessaire qu’on bannît de son enfance l’amusement, le plaisir naïf et la douceur. Mais comment ne pas croire que les habitudes prises à l’âge le plus malléable ont développé chez lui jusqu’à la force d’un instinct l’empire de la volonté et le sens du sacrifice4 ? Jean, protégé par sa mère qui s’est détournée de la religion, va résister à la tentative de madame Gillet, personne pieuse et dévote, de lui imposer les pratiques d’une foi catholique fervente. Il n’ira jamais à la messe et ne sera baptisé qu’à l’âge de neuf ans avant de faire sa première communion. Ce seront là les seules concessions que tolérera sa mère, de façon à ménager à son fils la liberté de croyance. Sans doute Kessel veut-il, dans sa biographie, raconter la formation d’un futur saint laïque qui ne ment jamais, ne pleure jamais et est habité par une « gravité précoce5 ». Mainbressy, où Jean passe son enfance, n’est qu’un gros bourg paysan niché entre deux coteaux, logé au flanc d’un petit bois perdu dans ces Ardennes où alternent prés et forêts. Au pied du village s’étendent à perte de vue des collines où alternent haies, plateaux de labours, bosquets et espaces herbeux. Entre les murs de grosses maisons basses s’égrène une vie lente et monotone où se répètent, sans fin, les gestes du quotidien. La vie sociale y est réduite. Au café-épicerie, on s’attarde peu. Chacun est pressé de rentrer chez soi pour vaquer à ses occupations, à l’abri des regards. Beaucoup d’habitants possèdent d’ailleurs un petit jardin où ils fabriquent leur propre alcool. 1. Emmanuel Chadeau, Mermoz, op. cit., p. 15. retour 2. Jean Mermoz, Défricheur du ciel, op. cit., p. 160 retour 3. Rappelons que le Sphinx terrassé par Œdipe, qui devine son énigme, est lui-même un monstre ailé. retour 4. Joseph Kessel, Mermoz, op. cit., p. 18-19. retour 5. Ibid., p. 19. retour Haut de page  Seule la section a été transcrite ci-dessus, pour les 3 & 5, rechercher Exil & Aviateur Elle repose sur l'édition papier du même ouvrage (ISBN : 9782070447237 - Numéro d'édition : 241252). Code Sodis : N52203 - ISBN : 9782072467073 - Numéro d'édition : 241253 Le format ePub a été préparé par ePagine www.epagine.fr |

#top #top #top #top #top #top #top #top #top #top |

||

|

Cette édition électronique du livre Mermoz de Michel

Faucheux a été réalisée le 24 mai 20 3 par les Éditions Gallimard. Elle repose sur l'édition papier du même ouvrage (ISBN : 9782070447237 - Numéro d'édition : 241252). Code Sodis : N52203 - ISBN : 9782072467073 - Numéro d'édition : 241253

Le format ePub a été préparé par ePagine |

||||